最近の記録

2025年12月27日:コミケについて

久しぶりに「私設コミックマーケット対策委員会」を更新し、「第六章 - 東館〜西館の移動経路」を全面的に書き直しました。

これまでこの記事はコミケ後に更新していたのですが、今回は来週開催されるコミケ107で予想される事象について書いておきたかったため、コミケ直前に更新しています。

お読み頂ければコミケ107の役に立つかも知れません。

2025年8月30日:新たなパラゴーネ「アクスタかフィギュアか」

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log35.html#paragone

中世ルネサンス期に、レオナルド・ダ・ヴィンチとミケランジェロは絵画と彫刻のどちらが優れた芸術か、熾烈な議論を繰り広げました。 このような異なる芸術分野の優劣論争はパラゴーネと言われ、現在も様々な分野で行われています。 正直なところ、パラゴーネというのは不毛にも思えます。 芸術分野の優劣など決められないでしょうし、例えば、絵画は彫刻よりも優れていると結論が出ても、彫刻家が画家に転向するとは思えません。 ただ、こういった優劣議論は昔から楽しいものではあったのでしょう。

そして近年、しばしばウェブで目にするようになったパラゴーネが「アクスタとフィギュアのどちらが優れているか論争」です。 この論争ではフィギュア派が圧倒的多数で、アクスタはフィギュアの下位互換だなどといった主張がまかり通っており、アクスタを評価する人々ですら「フィギュアよりも場所を取らない、安い」といった消極的な理由を挙げてばかりいます。

私は決してアクスタの方がフィギュアよりも優れていると思っているわけではありませんが、アクスタにはフィギュアにはない魅力があると思っています。 このパラゴーネでアクスタを評価する声が全く出てこない現状に異を唱えたいため、ここでフィギュアにはないアクスタの魅力をいくつか紹介していきます。

- 1.フィギュアでは困難な「奇蹟の一枚」がアクスタでは可能

- 写真には、被写体のポーズ・表情、構図、天候等が完璧にかみ合って被写体の魅力を極限まで引き出し、「奇跡の一枚」と呼ばれるものがあります。写真家は常に、奇跡の一枚を撮ろうとしているはずです。

そしてイラストも、この奇跡の一枚を目指し、対象が極限まで美しくなるポーズ・構図等を考えて描かれるものでしょう(究極の一枚ばかりを狙いすぎると、所謂「ハンコ絵」になるリスクもありますが)。アクスタでなら、そういう究極の一枚を常に見ることができますが、フィギュアは様々な角度から見えてしまうため、大半は究極の一枚とはならないでしょう。このように、常に究極の一枚が見られるのは、フィギュアにはないアクスタの魅力です。また、そもそも漫画等には、奇跡の一枚を目指し特定の方向から見てこそ魅力が引き出されるデザインとなっているキャラクターもいます。そういうキャラクターについては、なおさらフィギュアよりもアクスタの方が魅力的となるでしょう。

- 2.フィギュアでは困難なライティングがアクスタでは可能

イラストにはライティング(光の当て方)がしっかりと考えられ、印象的な陰影が描かれたものが多く、この陰影もアクスタなら容易に見ることができます。 それに対して、飾られたフィギュアがどうライティングされるかはフィギュア制作者には知りようがなく、フィギュアにそういう陰影を描くのは困難です。 フィギュアへのライティングで元イラストの陰表現影を再現できる場合もあるかも知れませんが、光量的に再現困難なイラストも多いかと思います(これはもはやジオラマの領域かも知れません)。

このイラストではライティングが効果的に使われており、特に、(1)強い光で左翼の小翼羽部に白飛びと呼ばれるぼやけが生じていること、(2)強い光で左翼が全体的に透けていること、の二点は印象的です。 例として、左様によるイラストを「インテリアアート12『INTER MISSION』展」から引用します。

例として、左様によるイラストを「インテリアアート12『INTER MISSION』展」から引用します。

(1)については、フィギュアにこれほど強い光を当てたり、ぼやけた形のフィギュアを作ったりすることは難しいでしょう。 (2)については、この左翼は特定の方向から見たときだけに透けて見えなければならないわけで、やはりフィギュアでの再現は困難でしょう。

私はこのイラストのアクスタ、タペストリー、複製画を持っていますが、フィギュア化されてもまず買わないと思います。なお正確に言うと、フィギュアでも「脳がバグる"アニメ塗り"フィギュアがすごい! 驚異のビフォーアフターを刮目せよ」のように大胆に陰影を塗ることも不可能ではありません。 しかしはっきりと陰影を塗ると、前述した様々な角度から見えてしまうというフィギュアの弱点が悪化するようで、この彩色をしたリぺラボ様は『

フィギュアは飾る角度を正面と決めてます。正面から見た時に最も絵に、二次元に見えるように塗っているんです。

』と語られています。- 3.フィギュアでは困難なデフォルメがアクスタでは可能

イラストでは、様々なデフォルメが用いられますが、それらにはフィギュアでは再現困難なものもあります。 例えば、イラストには意図的に極端なパース(遠近法表現)で描かれたものがあります。 こういうパースはフィギュアでは再現困難であり、極端なパースのイラストを再現したフィギュアは特定の角度以外から見られれば破綻して見え、邪神像と呼ばれかねません。

またイラストでは、鼻が低いキャラクターでなくても、前から見たときには鼻は控え目に描かれることが珍しくありません。 このデフォルメに慣れ、前から見た顔に鼻が見えるのを嫌う人も多いでしょう。 フィギュアではこの造形を再現することは難しいようで、前からの見た目が元イラストに合うように鼻を低くし、そのキャラクターの美しさを損なっているものが多いと思っています。 ただ、前からは鼻が目立たないもののちゃんとした鼻のあるフィギュアもあり、この点は原形師の腕や好みにもよるのかも知れません。

これらのように、デフォルメ表現に融通が利く点でもアクスタにはフィギュアに対して優位と言えるでしょう。

- 4.フィギュアでは困難な遠景の描写がアクスタでは可能

イラストには遠くまで描写された背景がなければ成立しないものもあり、アクスタではこの再現も容易ですが、フィギュアでは遠景の描写は困難です。この点も、アクスタがフィギュアに優位と言えるでしょう。

左様の別のイラストを「pixiv WAEN GALLERYクリアポスターB」から引用します。

イラストには遠くまで描写された背景がなければ成立しないものもあり、アクスタではこの再現も容易ですが、フィギュアでは遠景の描写は困難です。この点も、アクスタがフィギュアに優位と言えるでしょう。

左様の別のイラストを「pixiv WAEN GALLERYクリアポスターB」から引用します。このような、描かれている部分以外にも空間の広がりを感じさせるイラストは「抜け感がある」と言われ、イラストの魅力を増す要素となります。このような遠景描写を必要とする魅力は、フィギュアでは表現困難です。

またこのイラストは、前述したフィギュアでの陰影表現の難しさを改めて考えさせてくれます。 このイラストのように日陰にいるキャラクターを表現することは、フィギュアでは困難でしょう。私はこのイラストのアクスタを持っていますが、フィギュア化されたとしてもまず買わないと思います。

さらにこのアクスタは、キャラクターと近くの岩以外は向こうが透けて見えるようになっていて抜け感が強化されており、こういう表現もフィギュアでは再現困難です。 このような背景イラストが透けて見えるアクスタは他にも時々あり、この表現はイラストでもフィギュアでも困難な、アクスタならではの強みと言えるでしょう。

- 5.フィギュアでは困難な細かい描き込みがアクスタでは可能

イラストには非常に細かく表情や衣服・髪等が描き込まれ、拡大して見たくなるようなものも少なくありません。 実際にPCやスマホでイラストを拡大して見たことのある人は多いでしょう。 この細かい描き込みもアクスタでなら再現可能ですが、フィギュアでは困難です。 なお、フィギュアではなくドールなら本物の衣服・髪を使えますが、このパラゴーネでフィギュア派がドールに言及しているのは見たことがありません。

昔から「人形は顔がいのち」と言われますが、細かい描き込みが可能なことと前述したデフォルメが可能なことから、優れたイラストを用いたアクスタの顔は、フィギュアの顔よりも美しく見えることが多いと考えています。 ただ、これについては好みによるのかも知れません。

私は決してアクスタの方がフィギュアよるも優れていると言いたいわけではなく、フィギュアにはフィギュアの良さがあると思っています。

ただ、このパラゴーネの場ですらアクスタに肯定的な声はほぼ皆無で、『アクスタをフィギュアの下位互換、フィギュアが買えないからアクスタを買って我慢しているなどという見方から入る人も少なくない

』(「中国オタク「私はアクスタって買う価値のある、コスパの良いグッズだと思うんだけど皆はどう思う?フィギュアと比べて価値がない、下位互換みたいな話もよく聞くんだけど……」」より)現状には、首をかしげてしまいます。

アクスタにはアクスタの良さがあり、決して我慢して買われているわけではないと考えています。

このパラゴーネを見ていると、アクスタに否定的な人は「このキャラクターがアクスタかフィギュアになるならどちらが良いか」ばかりを考え、「このイラストがアクスタかフィギュアになるならどちらが良いか」を考えていない場合があるように思えます。 確かに、キャラクターありきで考えればフィギュアを望む人も多そうですが、イラストありきならアクスタを好む人は増えるのではないでしょうか。

2025年5月27日:忘れられない同人誌の装丁

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log35.html#format

同人誌にはラメ入り・特殊判型等、商業誌では見かけないような凝った装丁のものも稀ではありません。これは恐らく、同人誌は利益目的で制作されるものではなく、採算が度外視されることもあるからなのでしょう。この記事では、私がこれまでに購入してきた中でも特に驚かされた五冊の同人誌の装丁を紹介します。

本文多色刷りによって実現したストーリーの同人誌「リレイション・バレイ1」

仲谷様による同人誌「リレイション・バレイ1」に収録されたうちの一話は、モノクロ漫画と思いきや紫色のみが彩色されており、この紫色がなければ表現が難しいストーリーとなっています。こういった装丁は本文多色刷りと呼ばれ、商業漫画でも滅多に見かけない印象的なものです。少なくともこのような白黒にワンポイントの一色を加えた形の商業漫画を私が初めて読んだのは、この同人誌の何年か後でした。

この同人誌は「第1回本フェチ大賞」の特別賞を受賞しており、仲谷様は使いたい装丁があったのでそれに合う話を考えたとコメントされています。

紐とボタンで封ができる同人誌 「とある兵器に関する秘密記録」

封筒には、紐とボタンが付いていて封ができるようになっている紐付き封筒と呼ばれるものがあります。抹茶様による同人誌「とある兵器に関する秘密記録」には、裏表紙に紐付き封筒と同様の紐とボタンがあり、封ができるようになっています。

この同人誌は手紙をテーマにした作品の二次創作であるために、封筒のようなデザインにしたのでしょう。この同人誌もまた、テーマに即した印象的な装丁でした。

表紙を剥がしてシールにできる同人誌「ててせん01」

いぬぶろ様による同人誌「ててせん01」は、表表紙・裏表紙それぞれのイラストの輪郭線に沿って切れ込みが入っており、一部を剥がしてシールとして使えるようになっています。

この同人誌は育児を題材とした作品であり、おもちゃをイメージしたものだったかも知れません。遊び心に溢れ内容に沿った印象的な装丁でした。

伸ばして24ページを一覧して読める蛇腹同人誌「鍵をもうひとつみつけた」

同人誌の多くが印刷所に依頼し製本されるのに対し、えぬあ様の「鍵をもうひとつみつけた」 は、印刷所では困難なほど凝った装丁だったため手作業で製本されたのかも知れない同人誌です。普通、本は背表紙部分で綴じられています。しかし、この同人誌には綴じ部がなく、表表紙と裏表紙は蛇腹状に折りたたまれた一枚紙でつながった状態となっており、伸ばすことで絵巻物のように片側の全ページを一覧して見ることができます(蛇腹状なので、普通の本のようにめくることもできます)。この本は、表表紙・裏表紙も普通の本以上にしっかりとしていて、手に取るまで蛇腹形式ということはまずわかりません。私は蛇腹形式であることを知らずに同人誌即売会で手に取ろうとして、表紙だけが持ち上がりそこから蛇腹部分がびろーんと伸びていき「壊しちゃった!?」と焦ってしまいました。

この同人誌を購入した後で気になって調べてみたところ、蛇腹の同人誌を製本できる印刷所はありました。しかし、それらで受け付けている蛇腹は数ページ程度のものであるのに対し、この同人誌は蛇腹部分が片側24ページもありました。この同人誌の後書きには手作業で製本したとあり、印刷所に依頼できるものではなかったのかも知れません。

ひげが生えた同人誌「髭本」

おちゃ様による同人誌「髭本」には、ひげが生えています。もう少し詳しく言うと、この同人誌の表紙は、頬ひげ・顎ひげを生やした主人公男性の顔が大きく描かれたものなのですが、この表紙の頬ひげ・顎ひげ部分には1ミリ程度の黒いひげ(糸)がみっしりと生えているのです。凄まじいインパクトです。恐らく毛の生えた本なんて、同人誌どころか商業誌ですら空前絶後なのではないでしょうか。

そしてこの同人誌のストーリーは、インパクトある装丁にリンクしたものとなっています。この同人誌の後書きにはベルベットを使ってみたくて作ったとあり、上で紹介した「リレイション・バレイ1」と同様に装丁から内容を考えたもののようです。生涯記憶に残り続けそうな、印象的な装丁です。

2025年6月21日最終更新

2025年3月23日:入手困難な作品とコンプ教徒

漫画についての新しい記事「入手困難な作品とコンプ教徒」を公開しました。

お読み頂ければ幸いです。

2024年11月10日:「異世界ファンタジーとは何か」論争

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log34.htm#fantasy

2010年頃から、異世界ファンタジー・異世界ものと呼ばれるジャンルが人気となっています(この記事ではこれらは同一として扱います)。

この言葉の意味は明確だと思っていたのですが、前回記事「お薦め漫画:即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。−ΑΩ−」で『「異世界もの」とは、主人公が異世界に行って活躍する作品だとお考えください

』と書いたところ間違っていると友人から言われ、異世界ファンタジーとは何か考えました。

上記解説のように私は、異世界ファンタジーとはほぼ、我々の知る世界(以下「地球世界」とします)に住む主人公が異世界に行って活躍する作品だと思ってきました。 バリエーションとして、異世界と地球世界を何度も行き来する作品、地球世界に戻ってから活躍する作品、主人公以外の登場人物も異世界に行く作品等もありますが、それらも私の解説で包含できるはずです。

それに対して友人の考える異世界ファンタジーとは、作中に地球世界が存在するかに関係なくファンタジー世界を舞台とした作品で、例えば「ロードス島戦記」「ベルセルク」「葬送のフリーレン」も異世界ファンタジーです。 友人説では大半のファンタジー作品は異世界ファンタジーですが、「指輪物語」「BASTARD!! -暗黒の破壊神-」のような過去や未来の地球を舞台とした作品は異世界ファンタジーではありません。 端的に言えば、友人説では異世界ファンタジーという言葉はファンタジー作品を地球が舞台かどうかでカテゴライズするための言葉です。 私には友人説がなかなか理解できず、「つまり、指輪物語もロードス島戦記も異世界ファンタジーということ?」「だから、違うって!」といった話を5〜6回は繰り返してしまいました。

当初私は友人説には納得できなかったのですが、調べてみるとおかしなものではないようでした。 たとえばpixiv百科事典では2024年11月現在「異世界もの」はこう解説されており、第一段落は友人説、第二段落以降は私の説に相当するでしょう。

現実とは分けられた別世界、すなわち異世界を舞台&ジャンルとした作品。

現在のオタク界隈では概ね、異世界とは別に作中に現実世界が存在しており、そこから異世界に転生、或いは転移するなどした作品のことを指す。(略)

「pixiv百科事典 異世界もの」より

しかし、やはり友人説は少数派であるような気がしています。

その理由は、2010年頃からの異世界ファンタジーブームよりも以前には、ファンタジー世界を異世界と呼ぶのは一般的ではなかったように思われるからです。

無論、それ以前からファンタジー世界を舞台とした作品は多数あり、その中には主人公が地球世界からファンタジー世界に行くものもありました。

しかしそれらは独立したジャンルとは見做されておらず、主人公が地球世界からファンタジー世界に転生する物語を読みたい等と意識する読者も、そういう作品の舞台を異世界と呼ぶ人もまずいなかったはずです。

2010年頃以降に地球世界から転移・転生してファンタジー世界に行く作品のブームが起きたのは、感情移入のしやすさや世界観の分かりやすさが認識され、主人公が地球世界からファンタジー世界に転生して活躍する物語を読みたい、書きたいと考える人々が急増したためだったのではないでしょうか。

主人公への感情移入・自己投影を重視する読者は多く、そういう読者には地球世界出身の主人公がファンタジー世界で活躍するフォーマットは特に魅力的だったのかも知れません。

そういう作品の愛読者は地球世界出身の主人公が別の世界に行く作品には既存ジャンルとは一線を画す魅力があると考え、新たなジャンルとして異世界ファンタジーと呼ぶようになったのではないか、と推測しています。

「異世界召喚・転移・転生ファンタジー小説の歴史」を見ると、タイトルに「異世界」を含む小説は1979年の「異世界の勇士」の後長い間出版されてきませんでしたが、2008年の「緑き草原のストッフル 異世界の攻防戦」以降次々と出版されています。

恐らくこの時期に、異世界ファンタジーが独自のジャンルとして意識され始めたのでしょう。

つまり異世界ファンタジーという言葉は、主人公が地球世界から別の世界に移動する作品をカテゴライズする需要が生じた2010年頃に成立したものであり、

地球を舞台としているかでファンタジー作品をカテゴライズするためのものではないように思えます。

ちなみに1988年の「異次元騎士カズマ」や1998年の「異次元の世界エルハザード」からすると、20世紀末ごろには「異次元」が現在の「異世界」に近い言葉だったのかも知れません。

ただ、地球世界への言及がなく終始ファンタジー世界のみを舞台とする作品にもタイトルに「異世界」を含むものはあり、友人説に立つ人々も一定数いるのだろうとは思います。

しかしそういう考え方は恐らく少数で、異世界という言葉は2010年頃からのブームで急増した地球世界からの移動を念頭に用いられていることが多いのではないでしょうか。

この論争については調査が十分にできたわけではなく、今後私の考えが変わる可能性もありますが、

現時点では前回記事の「異世界もの」についての説明を変更する必要はないと思っています。

最後に、友人説と私の説で有名ファンタジー作品のカテゴライズがどう変わるかの表を掲載します。 「該当する」は異世界ファンタジーに分類され、「該当しない」は異世界ファンタジーには分類されません。

| タイトル | 友人説 | 私の説 |

|---|---|---|

| 指輪物語、風の谷のナウシカ、BASTARD!! -暗黒の破壊神-、ハリーポッター、魔法先生ネギま! | 該当しない | 該当しない |

| ロードス島戦記、ベルセルク、鋼の錬金術師、皇国の守護者、葬送のフリーレン | 該当する | 該当しない |

| 神秘の世界エルハザード、無職転生、即死チート | 該当する | 該当する |

2024年9月1日:お薦め漫画「即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。−ΑΩ−」

漫画についてに新しいお薦め漫画記事「『即死チートが最強すぎて、異世界のやつらがまるで相手にならないんですが。−ΑΩ−』 漫画:納都花丸/原作:藤孝剛志・成瀬ちさと」を公開しました。

約6年ぶりの、お薦め漫画記事です。お読み頂ければ幸いです。

2024年3月23日:創作物の面白さ/つまらなさとは何か

漫画についての新しい記事「創作物の面白さ/つまらなさとは何か」を公開しました。お読み頂ければ幸いです。

また、「私設コミックマーケット対策委員会」を更新しましたが、古くなっていた記載について注釈を入れるなどしただけで、新しい情報はありません。 なお、今まで説明できていなかったのですが、以前は毎年2回更新していたこの記事は現在不定期更新としています。 2018年頃以降この記事は何時に入場待機列に並べば何時に入場できたかの記録をメインに更新していたのですが、コロナ禍以降は待機列の作成方法が不定の状態が続き、 記録の意味がなくなっているためです。待機列の作成方法が固定化されれば通常更新を再開する予定です。

2023年11月5日:立ち読み禁止の同人誌の話

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log34.htm#forbid

近年、同人誌即売会で完全に立ち読み禁止としているサークルを目にすることが増えました。 増えたと言っても、私が現在知っているのは全部で4サークルですが、それら以外の立ち読み禁止サークルは私が20年以上同人誌即売会に通い続けている中で2サークルしか記憶にないため、近年立ち読み禁止サークルは急増しているとすら思えます。 なお、コロナ禍後に感染症対策として立ち読みを禁止するようになった可能性があるサークルや、売り子さんがパラパラとめくって本の内容を見せてくれるようなサークルは、ここではカウントしていません。

以前拙稿「私の書店離れ」で書いたように、私は書店が立ち読みを禁止するのは自由と考えていますし、同様に同人サークルが立ち読みを禁止するのも自由と考えています。

ただ、同人誌は商業誌よりも表紙からジャンルやクオリティが想像しにくいため、同人サークルでの立ち読み禁止は、書店での立ち読み禁止よりも大きなインパクトがあります。

正直なところ私は、何年も追い続けているサークルでも、内容を確認できないなら購入しないことが多くなると思います。

上記の立ち読み禁止の4サークルはいずれも長年プロの漫画家として活躍されている方のサークルか、何年も人気サークルとして活動されてきたところばかりであり、

立ち読みを禁止する側としては「長年活動しているのだから信頼して、立ち読みせずに買ってほしい」というような考え方なのかも知れません。

しかし、私は長年活躍しているプロ作家だろうと、なかなか表紙だけ見て同人誌を買うことはできませんし、それは少なからぬ他の同人誌即売会参加者も同様なのではないかと思います。

近年は商業誌でも購入前に立ち読みできないのが普通であり、同人誌についても同様にする考え方はおかしなものではないとは思います。しかし同人誌においては、長年活躍しているプロ作家だろうと一般参加者を騙そうとしているとしか思えないケースが昔から稀ではないという問題があります。

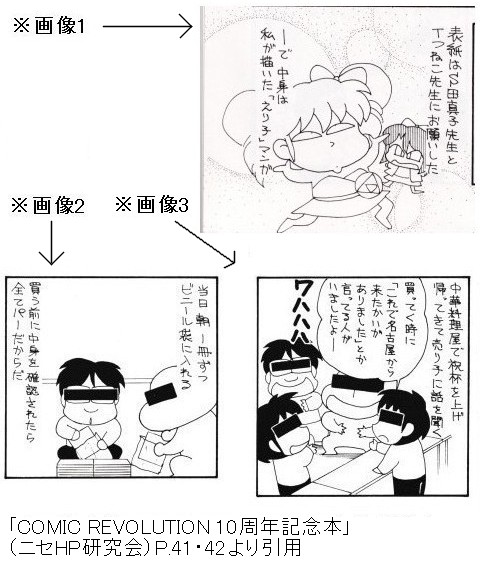

こういった騙しの手法としてこれまでで最も悲しく思えたのは、コミケカタログでもおなじみのDr.モロー様が1998年に同人誌「COMIC REVOLUTION 10周年記念本」に寄稿された漫画に掲載されたやり方です。 この漫画ではDr.モロー様が同人誌即売会で一般参加者に仕掛けた内の二つの「イタズラ」について描かれており、その一つはこのような内容です。

- Dr.モロー様の二冊の新刊同人誌の表紙イラストを、それぞれS田真子様、Tつねこ様が描く。※画像1参照(ちなみにこれらは一方が前編、もう一方が後編となっており、両方入手しないとストーリーは分からない。)

- S田真子様による表紙の同人誌はS田真子様のサークルにて、Tつねこ様よる表紙の同人誌はTつねこ様のサークルにて同一イベントで30部のみ委託頒布する。委託本であることの説明はしないし、一冊ずつビニール袋に入れた状態で頒布するため購入前に内容は確認できない。※画像2参照

- 一般参加者は、それらが人気作家であるS田真子様、Tつねこ様の同人誌と考え長蛇の列を作る。Dr.モロー様は、それらの同人誌を入手し大喜びする人々を嘲笑する。※画像3参照

私には長時間行列し本を購入できたことを喜んだら作家側に嘲笑されるのは不条理に思えますが、こういった頒布方法は恐らくは同人誌即売会のルールに反しているわけではないのでしょうから、Dr.モロー様やS田真子様、Tつねこ様を批判するつもりはありません。 ただ、やはり一般参加者としてはこういったやり方を見聞きすると、著名作家の同人誌であろうと表紙だけで購入することは難しくなります。恐らく少なからぬ同人誌即売会参加者は、同様の出来事を見聞きししたことがあるのではないでしょうか。私は今でも立ち読み禁止のサークルを目にするたびに、こういった作家さん達を思い出します。

私は長い間同人誌即売会ではこういった同人誌を目にしていませんが、書店委託では今でも時折見かけることがあります。 上記のような常に立ち読み禁止のサークルが増え、一般参加者に購入前の立ち読みをしない習慣が生まれれば、 そういう同人誌の割合は増えていくのではないかという気がしており、個人的には立ち読み禁止のサークルが増えないことを願っています。

2023年11月12日最終更新

2023年11月5日:サイトをリニューアルしました

このサイトを23年ほど更新し続け、とうとう50MBのサーバー容量を使い切ってしまいました。このためサイトを僅かながらリニューアルし、 古い記事の一部を削除しました。

このサイトはスマホでは意図しない表示となっているのは確認しており、

恐らくスマホのブラウザがサポートしていない古いHTMLを使用し続けているためことが原因と思うのですが、よくわかっていません。

一時期私のスマホでこのサイトが正常に表示されていた時期があったのですがしばらくすると元に戻ってしまい、知人のスマホでも同様でした。

今後、折りを見てスマホに対応したサイトに改めてリニューアルしたいと思っているので、引き続きよろしくお願いします。

2023年6月19日:その酷評は誰のため

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log34.htm#castigation

一部の作品を視聴したり読んだりしただけで、そのジャンルの作品全てを酷評・否定する人は珍しくありません。SFジャンル全体への酷評に対しスタージョン様が「どんなものも、その90%はカスである」と反論されたことは有名です。

ここ数年でも映画評論家や映画監督の荒井晴彦様・稲川方人様・河村雄太郎様がアニメ映画全体について、ちゃんと人間が作っている映画

ではないため映画とは認めない旨の主張をされて物議を醸しましたし(参考:『ランキングからアニメを除外の「映画芸術」に聞いた「荒井晴彦さん、あなたはアニメが嫌いなのですか?」』)、

映画評論家の蓮實重彦様も同様にアニメ映画を否定する主張をされています(参考:『「この映画は絶対に擁護しなくてはいけない」と蓮實青年を駆り立てた「幻の映画」がついに劇場公開』)。

また、この記事を書いている最中(2023年6月)にも、アメリカで映画監督等複数の著名人がマーベル映画を否定する主張をされ、やはり物議を醸しました(参考:『【論争まとめ】クリヘムが「マーベル映画はシネマか否か論争」に参入!巨匠らへの"落胆"を露わに』)。

無論、そういった酷評・否定をするのは著名人だけではありません。発売前から投稿が可能だった頃のAmazonレビューには、発売前の時点で視聴しても読んでもいない人々による酷評で溢れているものがありました。

誰にでも、好みや得手不得手による苦手ジャンルはあるでしょう。しかし、単に個人的に苦手だというのではなく、そのジャンルの全作品を低レベルと見なし酷評・否定する人々が少なくないのは奇妙にも思えます。

少なくない人々がこういった酷評・否定をしたがる原因の一つは、酸っぱい葡萄の心理ではないかと私には思えます。ご存じの方も多いかと思いますが酸っぱい葡萄とは、欲しいものが手に入らなかった時に、手に入らなかったものの価値を無意識に過小評価してしまう人間の錯覚です。人間はしばしば、自分を守るために無意識のうちに「あんな葡萄はどうせ酸っぱいに違いない」などと自分自身を騙してしまうわけです。

「この作品が私にとって面白くないのは、このジャンルがくだらないものだからだ。私に読解力がないためにこの面白さが分からないのではなく、逆に読解力があるからこそくだらなさが分かるのだ」……といった考え方に陥るのは、言わば人間の本能なのではないでしょうか。

私は、一部の作品を視聴したり読んだりしただけでそのジャンルの全作品を酷評・否定する人々全員が酸っぱい葡萄の錯覚に陥っていると考えているわけではありません。そういった酷評・否定には、他の要因によるものもあるかも知れません。ただ、そういった酷評・否定が生まれる要因の一つとしては、この錯覚があるのではないかと思えます。

なお、以前拙稿「感想によくある錯覚や視野狭窄」でも書きましたが、錯覚に陥るのはおかしなことでも悪いことでもありません。冒頭で何人かの著名人の主張について言及しましたが、そういった主張が実際に酸っぱい葡萄の心理からなされているのだとしても、非難をする気は全くありません。私自身もこういった錯覚にたびたび陥っていのだろうと思っています。

2023年6月19日:コミケについて

「私設コミックマーケット対策委員会」を更新しました。 新たに4点のスケブを掲載したほか、コミケ101までの開催状況について記載しました。

お読み頂ければ幸いです。

2023年4月15日:絵の魅力と上手さの関係

漫画についての新しい記事「絵の魅力と上手さの関係」を公開しました。

お読み頂ければ幸いです。

2022年11月20日:ガンダム新作を企画したモリオン航空とモグモ様の凄さ

漫画についての新しい記事「ガンダム新作を企画したモリオン航空とモグモ様の凄さ」を公開しました。

お読み頂ければ幸いです。

2022年11月20日:サイト名変更等について

長い間更新を停止していた「これってパクリ?」の今後の更新を完全に断念し、こちらのサイト名を「管理人ページ」→「騎士は八晩食べた」と変更します。

正確に言うと、このページは「林家百貨店」「これってパクリ?」というウェブサイトの管理人が自己紹介や雑記等を書くページという位置づけだったのですが、

「林家百貨店」はとうに更新を停止しており、「これってパクリ?」も今後更新しないため、「管理人ページ」は独立したサイトという位置づけにします。

これからも「管理人ページ」改め「騎士は八晩食べた」をよろしくお願いします。

2022年7月22日:「風の谷のナウシカ」と「Dr.STONE」に見る文明憎悪

漫画についての新しい記事「「風の谷のナウシカ」と「Dr.STONE」に見る文明憎悪」を公開しました。

お読み頂ければ幸いです。

2022年4月25日:格闘漫画における対銃技術

漫画についての新しい記事「格闘漫画における対銃技術」を公開しました。

お読み頂ければ幸いです。

2022年4月25日:コミケについて

約2年ぶりに「私設コミックマーケット対策委員会」を更新しました。

更新内容は以下のとおりです。

- コミケ98の中止、コミケ99の開催状況、コミケ100の開催予定について少しだけ記載しました。

- 今まで頂いたスケブを少しずつ追加し続けてきたのですが、追加したスケブがどれか分かりにくくなっていたため、最新の更新で追加したスケブは年代別の欄にいきなり置くのではなく、スケブコーナーの最後にまとめて掲載するようにしました。

- 嵐月様、さがら梨々様、レフトハンド様、ぬじま様から頂いたスケブを掲載しました。

お読み頂ければ幸いです。

2022年1月1日:宇宙空間で爆発音が聞こえてもおかしくはない

この記事のリンク用URL/http://park5.wakwak.com/~tanaka02b/zakki/log34.htm#space

SF作品ではしばしば宇宙空間での戦闘が描かれますが、ここで宇宙船の轟沈等により爆発音が響き渡ると「宇宙空間で音がするわけがないだろう!」と突っこみを入れる視聴者は少なくないと思います。 この突っこみに対してジョージ・ルーカス監督が「俺の宇宙では音がする」と語ったエピソードは有名です(参考:「ジョージ・ルーカスは「俺の宇宙では出るんだよ」と言ったのか、科学的な非科学の世界」)。

しかし私は、「宇宙空間での戦いで宇宙船等の爆発音が聞こえても別におかしくはない」と考えています。 宇宙空間で爆発音が聞こえることに突っこみが起こるのは、基本的に次のいずれかではないでしょうか。

- (1)視聴者に爆発音が聞こえる

- (2)他の宇宙船の乗員に爆発音が聞こえる

まず、(1)は考えてみれば全くおかしくないことに気づくでしょう。

多くの作品で視聴者は神の視点を持っているのですから、本来は見えないものが見えたり、聞こえないものが聞けたりしても何ら不思議ではありません。

「視聴者が登場人物の私生活を観察できるのはおかしい」「視聴者に人間が入ることができない場所の状況が見えるのはおかしい」「視聴者に登場人物の思考が音声として聞こえるのはおかしい」

などと突っこまないのなら、宇宙空間で視聴者に爆発音が聞こえても突っこむ理由はないでしょう。

「視聴者は爆発する宇宙船を外から見ているのだから、爆発音が聞こえるはずがない」というような批判を目にしたこともありますが、視聴者の目と耳が異なる場所にあるのも別に不思議なことではないでしょう。

例えば激しい鼓動が視聴者に聞こえることで登場人物の緊張が描写されることがありますが、「他人の鼓動が聞こえるはずがない」と突っこんでも仕方がありません。

視聴者の目と耳は異なる場所にあると解釈すればそれで済みます。

では、(2)はどうでしょうか。

ここで問題です。戦闘を行っている宇宙船の乗員にとって敵軍や仲間の宇宙船の轟沈は絶対に知るべき情報と思われますが、この情報を乗員全員に確実に共有する方法は何でしょうか。

映像で轟沈するところを映すのも有効でしょうが、乗員が滞在しうる場所全てにディスプレイやプロジェクター等を設置するのは費用がかかるでしょうし、設置したところで全ての乗員が常にそれを観ているとは限りません。

恐らく、音声で情報共有するのが最も確実なのではないでしょうか。

そして、単に「敵船〇〇が轟沈しました」などとアナウンスするのと、爆発音が響いてから轟沈をアナウンスするのとでは、後者の方が士気高揚になるのではないでしょうか。

戦争では、士気は極めて重要と聞きます。爆発音を流すだけで士気が上がるなら、宇宙船の設計者は喜んで船内に爆発音が響く設計にするだろうと考えられます。

つまり宇宙船の設計者には、たとえ聞こえていなくても敵宇宙船の爆発音を船内に流せるよう設計するメリットがあるのです。

ここまで読んで「つまり、宇宙船は聞こえてもいない敵宇宙船の爆発音を船内に適当に流しているということか?」と思われるかも知れません。

そうである可能性もありますが、実際に聞こえている可能性もあります。

真空の向こうにある物体の爆発音を聞くことは技術上可能であり、SF作品に登場する宇宙船がその技術を採用している可能性があるからです。

「宇宙戦争アニメで爆発音。あれ?真空で音は聞こえるの?」で紹介されているように、

撮影した物体の発する音声を映像から再現する技術はすでに存在しています。

ことによれば、敵の宇宙船の乗員の断末魔すら聞こえるかも知れません。

逆に、仲間の宇宙船の轟沈音が士気を下げると考えるなら、そちらは控え目な音量で船内に流すかも知れません。

宇宙服を着て宇宙遊泳している登場人物に宇宙船の爆発音が聞こえたとしても、同様に宇宙服内蔵の人工知能が爆発音を流していると考えれば、矛盾はありません。 宇宙遊泳している登場人物がある方向を向けばそちらで爆発している宇宙船の爆発音がよく聞こえ、別の方向を向けばそちらの宇宙船の爆発音が良く聞こえる、といった演出も人工知能なら容易でしょう。

つまり、視聴者に宇宙空間での爆発音が聞こえてもそれは視聴者に登場人物の鼓動が聞こえるのと同様おかしなことではないし、 作中の登場人物に宇宙空間での爆発音が聞こえるのは情報共有や士気高揚のためそうしている可能性がある、と言えるのではないでしょうか。