ターボ期の終焉

|

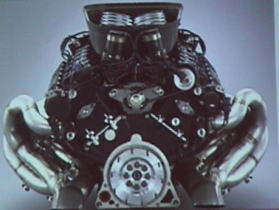

1986年RA166E(BB7)

1.494cc 80度 V6

1000ph/11.600rpm

16戦9勝 |

←このエンジンをベースにウイリアムズ→ロータス→マクラーレン、と供給して

勝ち続けたが、勝利がHONDAに偏りF1界のバランス維持を保てなくなる事

(スポンサーの一定チーム集中や楽しさの減少)が懸念され

89’にターボ禁止になってHONDAは休止を提案した

休止を提案した理由

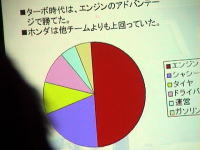

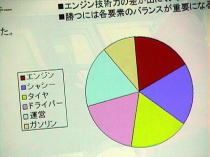

・レースマネージメントに於けるエンジンの技術的貢献度の割合が減って(下左右図)

エンジン開発のやりがいが無くなる。

・10年を区切りにこれまでの目的は一応達成した。 |

|

ターボエンジンでのレースに於ける

エンジン重要度の占める割合(赤部分)

|

NAエンジンでは他の要素の割合と変わらなくなり、エンジンの性能だけでは勝利に繋がらない。 |

|

しかし、

休止を提案された本田宗一郎氏曰く、

『ターボ禁止はウチだけか?』

「いえ、全チームです。」

『ならばいいじゃないか、

同じ条件で戦ってこそ

初めてヨーロッパの人からも

尊敬を受けることが出来る。』

そう言われ、皆納得した。 |

|

NAエンジンの開発Ⅰ

|

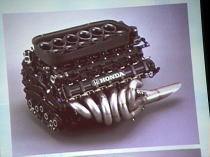

RA-109E

72度V10

ボア 91mm

ストローク 53.7mm

重量 173、4kg

出力660/12.000 |

NAエンジンのコンセプト

ステップⅠ

軽量、小型、高出力のバランスとして

V10を選択。自動MTの開発。

ステップⅡ

夢の12気筒

アクティヴサスペンション

空力のサーキットシミュレーションの熟成

ステップⅢ

究極のV12『飛躍型』エンジン

V10より小型、軽量且つ高出力 |

NA元年になって他チームとの差が殆ど無くなりトータルバランスと信頼性が勝利のカギを握る、と判断して

軽量、小型、高出力のエンジン開発が

目標とされた。

*本田技研で車体と空力の研究開始

*本田技研でセミオートマ着手

*本田技研でアクティヴサスペンション開発

*無限でテストチーム結成 |

戦績は必ず1位か2位を獲得、

しかしこれではダメ

勝たなくしては目標達成にはならない

|

・シリンダーブロックをアルミに変更

・バンク角を72度に変更

・ベルトからギア駆動へ変更

課題

・新燃料の開発

・燃費改善

・出力、燃費、エンジン耐久性の向上

・車体の更なる進化 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

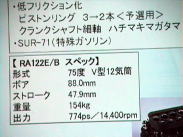

NAエンジンの開発Ⅱ・

V12エンジンへのステップ |

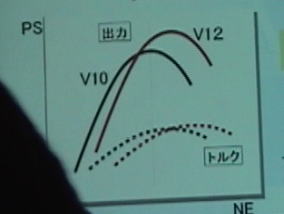

V12の利点として

吸気の開口面積を広げる事で高回転化が可能。

(吸気が一定の速度を越えると乱流で空気が十分入って来ない)

開口面積を大きくして吸気を上げる事で、計算上馬力が約10%程UPする。

(700ph→770ph)

|

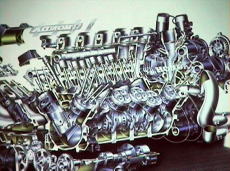

RA121E

1991V12エンジンを投入

RA121E

60度V12

ボア 86.5mm

ストローク 49.6mm

重量 157.6kg

出力 765ps/13.600 |

V12エンジンの特徴

1:基本スタート

信頼性の確保

2:低燃費、低フリクション

第3戦サンマリノから吸気系改善

3:高回転、高出力

第7戦仏GPから軽量化

4:高回転・高トルク

8戦の英GPからボア変更

85から86,5へ

第11戦ベルギーGPから可変吸気官長システム採用 |

|

課題

車体の空力、シャーシの性能UP

新骨格+PVRSエンジンの早期投入

セミAT/アクティヴサスの早期成熟、ニューシャーシへのリンク

*こうしたレース毎に段階的な開発を進め、スペック3とか4と呼んだ呼称が現在のF1でも各チームでも使われるようになった。

|

|

休止宣言

最後のレースエンジン究極のV12を目指して

|

91年の問題と課題

* 初のV12エンジンと新シャーシのマッチングが十分でなく

* ウイリアムズに対してエア路ダイナミックスのアドバンテージが無かった

*エンジン重量が他社の水準より10kg以上も重く、車トータルでの戦闘力が下がってしまった

V10の技術でV12を作るのは無理がある

重量、重心が車体に合っていないのではないか

飛躍した究極のV12の製作を目指す

エンジン戦略構想

コンセプト

車体

・エアロダイナミックスの改良を第一優先とする

・車体剛性をより向上させる

・冷却効率向上を計る

・車体知能化

エンジン

・軽量コンパクトV75度構造

・高出力高回転PVRS動弁系を採用する |

目標

6%向上

5%向上

2%向上

セミATアクティヴサスの採用

重量10Kg減

高さ50mm減

出力:20~30ph増 |

|

|

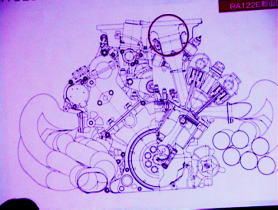

設計図 |

|

飛躍型V12エンジン

コンセプト

高回転:75度バンク

超軽量化

前年比5kg減

高出力(前年比約20phアップ)

エアロダイナミックスエンジン(全高ダウン)

フライバイワイアーシステム投入

可変吸気官長の継続投入

燃料開発

車体領域

自動制御トランスミッション

アクティヴサスペンション

|

『金属でありながら生物のようなエンジンでした。』(透過図) |

『技術でやりぬいたエンジン』といえる |

後編へ |