|

|

1600

|

(慶長 5)

|

関ヶ原の合戦

|

|

1603

|

(慶長 8)

|

家康が征夷大将軍になり、江戸幕府成立

|

|

1625

|

(寛永 2)

|

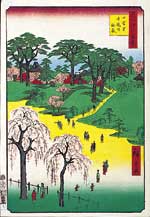

寛永寺が建立される

|

|

1628

|

(寛永 5)

|

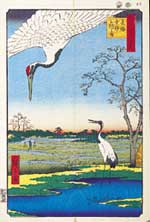

江戸近郊に鷹場が置かれる

|

|

1639

|

(寛永 16)

|

鎖国

|

|

1646

|

(正保 3)

|

金杉村(現・東日暮里あたり)ほか5カ村が東叡山領となる

|

|

1657

|

(明暦 3)

|

明暦の大火

|

|

1685

|

(貞享 2)

|

生類憐れみの令が制定される

|

|

1704

|

(宝永 元)

|

御隠殿が幕府から宮家に渡される

|

|

1707

|

(宝永 4)

|

富士山が大噴火し、宝永山ができる

|

|

1716

|

(享保 元)

|

享保の改革

|

|

1725

|

(享保 10)

|

青山久保町から出火して、金杉、下谷、谷中まで焼失する

|

|

1753

|

(宝暦 3)

|

金杉村杉苗の畑地が御隠殿の地になる

|

|

|